Inhaltsverzeichnis

- Interaktive Karte

- Mitten unter uns: Stolpersteine in der Samtgemeinde Tostedt – Teil 1

- Broschüre der Samtgemeinde Tostedt

- Mitten unter uns

Begleitbroschüre zur Ausstellung - Übersicht der verlegten Steine

- Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in der Samtgemeinde Tostedt

- Stolpersteine reinigen / Anleitung

- Wie ist die Idee zu den Stolpersteinen entstanden und wie werden sie hergestellt.

Ein Projekt der Arbeitsgruppe „Stolpersteine in der Samtgemeinde Tostedt“.

Bestehend aus: Katrin Kludas, Christian Huland, Adolf Staack und Manfred Falke † (01.12.1951 – 20.05.2023)

Interaktive Karte von der Samtgemeinde Tostedt mit der Vorstellung der einzelnen Stolpersteine. Entweder auf einen Namen klicken oder auf eine Markierung. In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster mit weiteren Informationen.

Interaktive Karte

Tadeusz Forys

Stolperstein am Platz Ecke Hauptstraße/Poststraße, Otter

* 13.07.1922 in Tschenstochau (Częstochowa),

† 06.05.1945 in Otter

Am Nachmittag des 6. Mai 1945 geriet Tadeusz Forys am Ortsausgang von Otter in eine Auseinandersetzung mit drei durchziehenden Wehrmachtssoldaten in Zivil. Zum Hergang geben unterschiedliche Quellen widersprüchliche Auskünfte. Unbestritten ist aber, dass es zu einem Handgemenge kam, in dessen Verlauf er tödlich mit einem Messer verletzt wurde. Seine Sterbeurkunde benennt als Todesursache „Ermordung“. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Tostedter Friedhof.

Boleslaw Zimakowski

Stolperstein an der Ecke Hauptstraße/Poststraße 8

(hinter dem Findling), Heidenau

* 18.05.1909 im Kreis Nessau, † 27.10.1942 in Heidenau

Als Zwangsarbeiter musste er bei einem Heidenauer Landwirt arbeiten. Im Spätsommer 1942 wurde er wegen eines Konfliktes mit dem Hofinhaber zunächst eine Nacht im Heidenauer Feuerwehrgerätehaus eingesperrt und am Folgetag in das Gestapo-Gefängnis Lüneburg gebracht. Dort wurde er zum Tode verurteilt und am 27.10.1942 links am Weg nach Hollinde gehängt. Weitere polnische Zwangsarbeiter mussten bei der Hinrichtung anwesend sein, um ein Exempel zu statuieren.

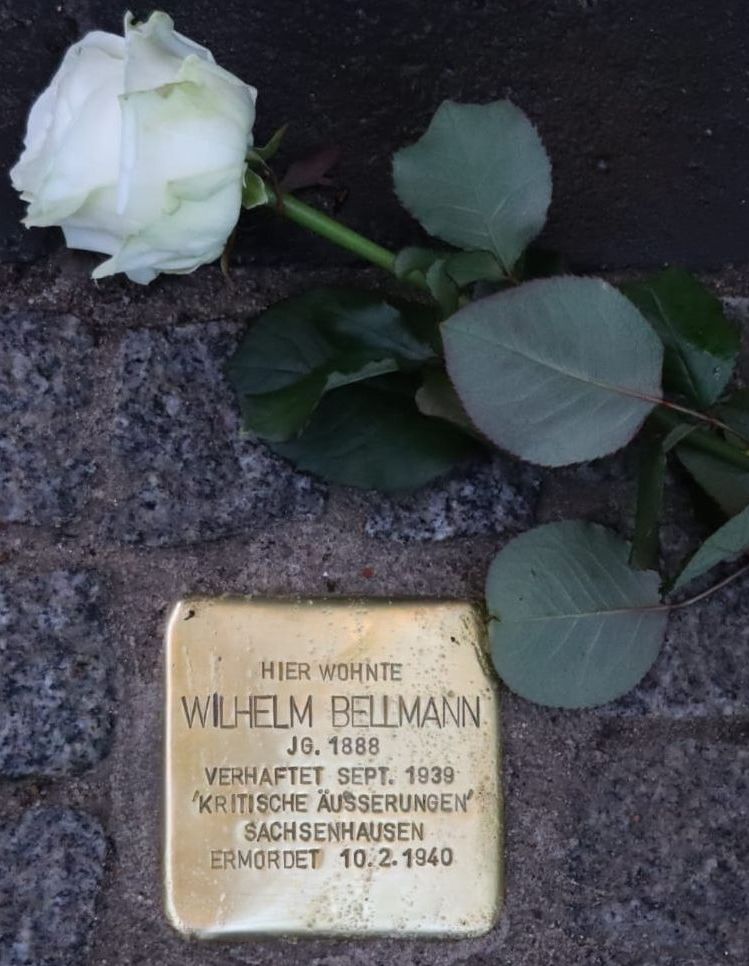

Wilhelm Bellmann

Stolperstein in der Hollenstedter Straße 6, Heidenau

* 25.12.1888 in Avensen (jetzt Heidenau),

† 10.02.1940 im KZ Sachsenhausen

Wilhelm, genannt Willi, Bellmann muss eine besondere Rolle in Heidenau gespielt haben: So hat er mehrere landwirtschaftliche Fach-schulen besucht und war mehrfach im Ausland unterwegs. Zu einer Kur soll er sich in Italien aufgehalten haben. Zudem hatte er den ersten Traktor im Dorf, ein Auto, eine Schrotmühle, Telefon und ein Grammophon. Er legte Versuchsfelder und einen Landschaftspark („Luna-Park“) an. Wegen seines Auftretens und seiner oft noblen Kleidung wurde er „Prinz Bellmann“ genannt.

Sein Hof wurde unter Zwangsverwaltung gestellt. Jahrelang lieferte er sich erbitterte Auseinandersetzungen mit der Jus-tiz. Eine etwa 400 Seiten umfassende Akte zeugt von diesen Vorgängen.

Ihm wurde die Äußerung gegenüber einem Nachbarn, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei, zum Verhängnis. Der Nachbar meldete dies dem Dorfpolizisten, der wiederum die Gestapo in Lüneburg informierte. Willi Bellmann wurde von Gestapo-Beamten abgeholt und am 11. September 1939 in das KZ Sachsenhausen als Schutzhäftling eingeliefert. Hier verstarb er am 10. Februar 1940 an Lungentuberkulose.

Per Post erhielt seine Familie seine Urne. Die Beisetzung erfolgte auf dem Heidenauer Friedhof.

Friedrich Meyer

Stolperstein in der Poststraße 1, Tostedt

* 03.06.1892 in Tostedt, † 11.08.1941 im KZ Sachsenhausen

Der Kaufmann Friedrich Meyer wurde wegen seiner Homosexualität am 3. April 1937 in das KZ/Polizeigefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel eingeliefert und am 15. Juli 1937 wieder entlassen. Für das Jahr 1938 sind weitere Inhaftierungen im KZ Fuhlsbüttel belegt.

Eine erneute Einlieferung zur Untersuchungshaft im KZ Fuhlsbüttel erfolgte am 16. März 1939. Am 26. April 1939 wurde er zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen „widernatürlicher Unzucht“ verurteilt.

Von Fuhlsbüttel aus wurde er am 3. Juni 1939 zur weiteren Strafverfolgung in das Strafgefangenenlager Rodgau, Lager II, in Oberroden bei Darmstadt überführt, wo er Schwerstarbeit leisten musste. Vorübergehend befand er sich 1940 im Außenlager Schlitz in Hessen.

Am 28. September 1940 wurde er aus der Haft entlassen und wahrscheinlich im November 1940 in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Hier erhielt er die Häftlingsnummer 34552. Wegen einer Erkrankung kam er am 3. Juli 1941 in das Häftlingskrankenrevier, in das er erneut am 10. August 1941 verlegt wurde. Hier starb er am 11. August 1941. Als Todesursache wurde Herz- und Kreislaufinsuffizienz wegen einer doppelseitigen Lungentuberkulose angegeben.

Familie Rosen

Stolpersteine in der Poststraße 62/64, Tostedt

Lazarus Rosen und seine Ehefrau Emma († 1926) zogen mit ihrer erstgeborenen Tochter Martha um 1892 von Mönchengladbach nach Tostedt. Weitere sieben Kinder wurden in Tostedt geboren; die kleine Lilie verstarb bereits 1901 im Alter von einem Jahr, der Sohn Siegfried fiel im 1. Welt-krieg als Soldat in Russland.

Die anderen Familienmitglieder wurden fast vollständig im Holocaust ermordet. Lediglich Rudolf Rosen gelang 1936 die Flucht nach Neuseeland. Seine Schwester Adele überlebte ebenfalls.

Lazarus Rosen

Die Familienmitglieder zogen vor dem 1. Weltkrieg nach Altona und Hamburg. In der NS-Zeit emigrierten sie in die Niederlande und wurden von dort deportiert. Der Familienvater Lazarus Rosen starb 1943 in Auschwitz. Ein Stolperstein in Amersfoort in den Niederlanden erinnert an ihn. Vier seiner Töchter erhielten nun ebenfalls Stolpersteine.

Martha Rosen

* 05.05.1891 in Mönchengladbach, † 09.07.1943 in Sobibor

Martha Rosen heiratete 1920 in Berlin Walter Hecht, 1922 wurde die Tochter Ursula geboren. Im Juni 1941 war die kleine Familie in Bussum in den Niederlanden gemeldet, ab 1943 in Amsterdam. Es ist nicht bekannt, wann sie deportiert wurden. Martha und Walter Hecht starben im Juli 1943 im Vernichtungslager Sobibor. Die Tochter Ursula wurde im Januar 1944 im KZ Auschwitz umgebracht.

Erna Rosen

* 08.09.1893 in Tostedt, † 31.01.1944 in Auschwitz

Erna Rosen heiratete wie ihre Schwester Martha im Jahr 1920 in Berlin. Ihr Ehemann Erich Julius war der Bruder von Walter Hecht. Das Ehepaar emigrierte in die Niederlande und war zuletzt in Amsterdam gemeldet. Am 28.11.1942 wurden sie in das Lager Westerbork eingeliefert und im März 1943 nach Vught gebracht. Am 15.11.1943 erfolgte der Transport nach Auschwitz. Beide kamen im Januar 1944 im KZ Auschwitz um.

Olga Rosen

* 01.01.1895 in Tostedt, † 21.10.1944 in Auschwitz

Wie ihre Schwestern emigrierte Olga Rosen mit ihrem Ehemann James Heilbut und dem gemeinsamen Sohn Erich Werner (* 1924) in die Niederlande. Nach mehreren Umzügen wurden sie am 28.11.1942 in das Lager Westerbork ein-geliefert. 1943 wurde das Ehepaar nach Theresienstadt gebracht. Der Sohn kam Anfang 1944 ebenfalls dorthin. Am 19.10.1944 folgte die Deportation der Familie nach Auschwitz. Alle drei kamen im KZ Auschwitz um.

Käthe Rosen

* 25.05.1904 in Tostedt, † 17.09.1943 in Auschwitz

Käthe Rosen heiratete 1929 Max Frankenstein. 1931 wurde die Tochter Ingrid in Berlin geboren. Nach ihrem Aufenthalt in den Niederlanden und der Deportation wurden Mutter und Tochter im September 1943 im KZ Auschwitz ermordet, Max Frankenstein starb dort im Januar 1944.

Olga Rosen

Selma Blumann

Stolperstein Unter den Linden 39, Tostedt

* 16.07.1882 in Tostedt, † 15.11.1942 in Theresienstadt

Nach den bekannten Unterlagen war Selma Blumann, eine Tochter von Moses Blumann, ledig. Mit einem „Alterstransport“ wurde sie am 6. August 1942 nach Theresienstadt gebracht.

Elise Sandell, geb. Blumann, machte sich nach Ende des Krieges auf die Suche nach ihrer älteren Schwester Selma. Elise hatte im Jahr 1933 den Londoner Edward Sandell geheiratet und war von Großbritannien 1938 in die USA ausgewandert. Von dort aus unternahm sie mehrere Versuche, ihre Schwester ausfindig zu machen, von der sie zuletzt im Juli 1942 einen Brief bekommen hatte. Erst im Jahr 1947 bekam sie die Nachricht, dass ihre Schwester bereits im November 1942 im KZ Theresienstadt ermordet worden war. Auf der Sterbeurkunde von Selma Blumann ist als Todesursache Lungenentzündung angegeben.

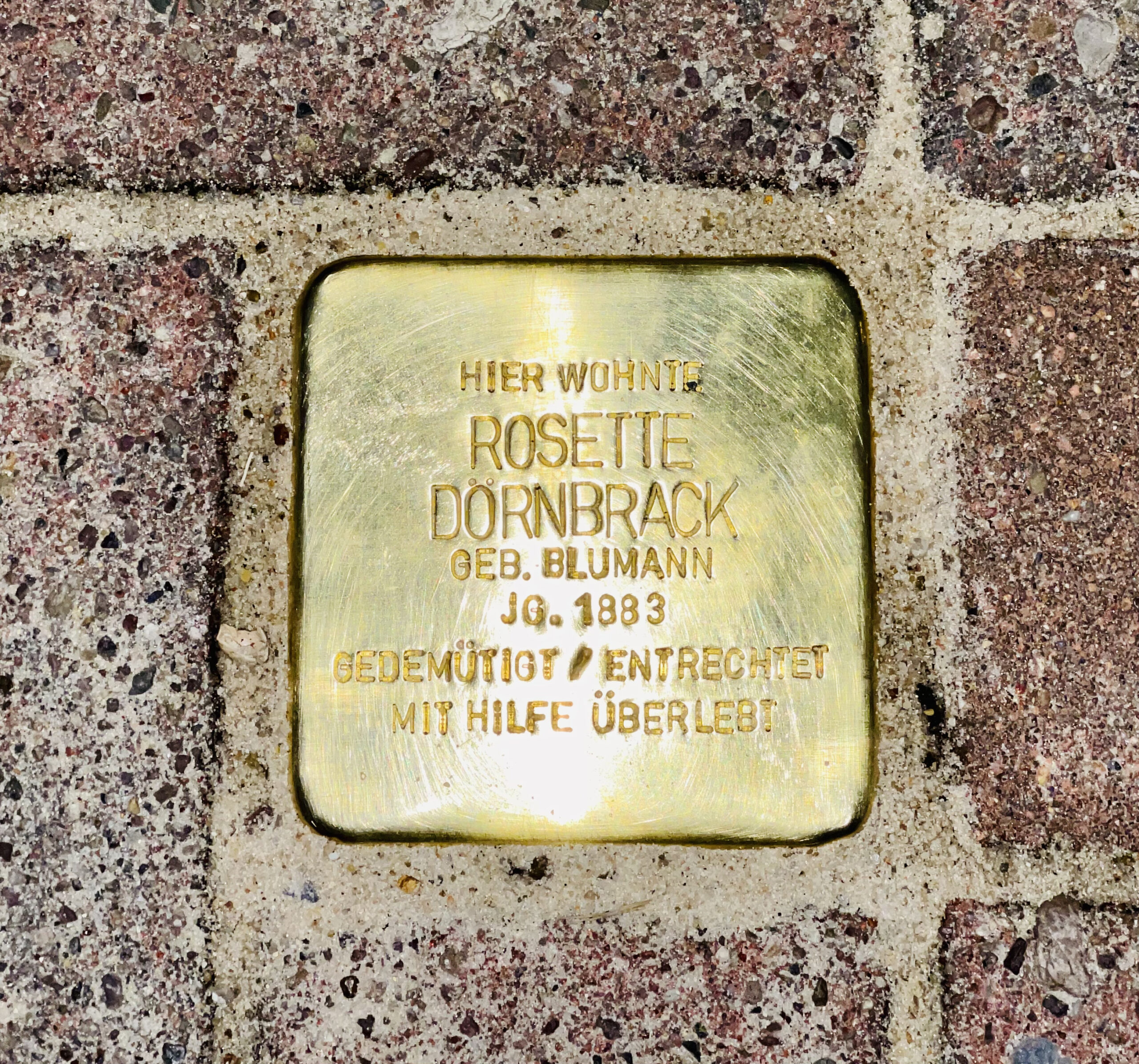

Rosette dörnbrack

Stolperstein in der Bahnhofstraße 35, Tostedt

* 01.06.1883 in Tostedt, † 07.05.1966 in Rotenburg/Wümme

Rosette Dörnbrack war die älteste Tochter von Carl Blumann, einem geachteten Tostedter Bürger, und Henriette Goldmann. Ihre drei jüngeren Schwestern zogen bald aus Tostedt fort, doch Rosette blieb und heiratete den protestantischen Landmaschinenhändler Wilhelm Friedrich Dörnbrack.

Warum Rosette während der NS-Zeit ein relativ unbehelligtes Leben führen konnte, ist heute unklar. Ein gewisser Schutz könnte in der sog. „Mischehe“ mit ihrem „deutschblütigen“ Ehemann bestanden haben. Sie entging lange Zeit ihrer Verhaftung, anders als ihre drei Schwestern Ida, Helene und Else. Diese wurden 1941 von der Moorweide in Hamburg aus ins Ghetto Minsk gebracht, wo sie ermordet wurden. Auch Rosettes Tante Selma Blumann war 1942 in Theresienstadt getötet worden.

Am 23. Februar 1945 sollte Rosette Dörnbrack ebenfalls de-portiert werden. Der Tostedter Arzt Dr. Pieper schrieb sie transportunfähig und rettete ihr so vermutlich das Leben. Rosette Dörnbrack starb 1966 in Rotenburg/Wümme.

Auch die Kinder von Rosette und Wilhelm Dörnbrack litten unter dem NS-Regime. Die Tochter Erika emigrierte Ende der 1930er Jahre nach England und konnte so dem Holocaust entkommen. Der Sohn Karl-Günther musste sein Medizin-Studium auf Druck des Regimes abbrechen und floh 1942 nach Schweden; nach dem 2. Weltkrieg kam er nach Deutschland zurück. Dem jüngsten Sohn Heinz wurden Abitur und Studium wegen seiner jüdischen Mutter verwehrt; 1943 erhielt er die Aufforderung sich im KZ Neuengamme zu melden, entzog sich ihr aber durch Flucht und Untertauchen und überlebte so ebenfalls den Holocaust.

Stolperstein in der Schützenstraße 24 (Rathaus), Tostedt

* 30.04.1922 in Burgsittensen, † 16.02.2009 in Buchholz

Boleslaw Marzec war als Zwangsarbeiter bei einem Landwirt in Heidenau eingesetzt. Dort lernte ihn die 18-jährige deutsche Landarbeiterin Anna Riepshoff kennen.

Im Juni 1940 wurde beobachtet, wie das Paar sich in einer Kammer traf. Sie wurden denunziert und verhaftet. Beide kamen zunächst in das Gestapo-Gefängnis nach Lüneburg.

Boleslaw Marzec wurde am Mittag des 5. Dezember 1940 in der Todtglüsinger Heide unter anderem in Anwesenheit von Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, dem Leiter der Gestapo-Dienststelle in Lüneburg, erhängt. Zur Hinrichtung mussten auch die im Marinedepot Todtglüsingen arbeitenden 75 Polen erscheinen. Die Vollstreckung des Todesurteils sollte ihnen als abschreckendes Beispiel dienen. Die Beteiligten wurden von Dr. Hoffmann zum Stillschweigen verpflichtet.

Anna Riepshoff wurde nach einem weiteren Gefängnisaufenthalt in Hamburg in das KZ Ravensbrück eingeliefert und von dort im April 1943 entlassen. Ein von ihr gestellter Wiedergutmachungsantrag wurde 1956 abgelehnt. Sie starb 2009.

Boleslaw Marzec

Stolperstein in der Schützenstraße 24 (Rathaus), Tostedt

* 24.04.1916 in Narawuanka, † 05.12.1940 in Todtglüsingen

Boleslaw Marzec war als Zwangsarbeiter bei einem Landwirt in Heidenau eingesetzt. Dort lernte ihn die 18-jährige deutsche Landarbeiterin Anna Riepshoff kennen.

Im Juni 1940 wurde beobachtet, wie das Paar sich in einer Kammer traf. Sie wurden denunziert und verhaftet. Beide kamen zunächst in das Gestapo-Gefängnis nach Lüneburg.

Boleslaw Marzec wurde am Mittag des 5. Dezember 1940 in der Todtglüsinger Heide unter anderem in Anwesenheit von Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, dem Leiter der Gestapo-Dienststelle in Lüneburg, erhängt. Zur Hinrichtung mussten auch die im Marinedepot Todtglüsingen arbeitenden 75 Polen erscheinen. Die Vollstreckung des Todesurteils sollte ihnen als abschreckendes Beispiel dienen. Die Beteiligten wurden von Dr. Hoffmann zum Stillschweigen verpflichtet.

Anna Riepshoff wurde nach einem weiteren Gefängnisaufenthalt in Hamburg in das KZ Ravensbrück eingeliefert und von dort im April 1943 entlassen. Ein von ihr gestellter Wiedergut-machungsantrag wurde 1956 abgelehnt. Sie starb 2009.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vergangenen Jahr wurden in 21258 Heidenau und in 21255 Tostedt insgesamt sechs Stolpersteine verlegt.

Parallel und im Nachgang zu dieser großartigen Veranstaltung liefen die Vorbereitungen für die Produktion eines Dokumentarfilms, der Schulen in der Region für Unterrichtszwecke zur Verfügung gestellt werden soll. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Ausstellung, die sich auf den Film bezieht, aber auch allgemeine Einblicke in die Zeit des NS-Regimes gibt.

Arbeitsintensive Monate liegen hinter uns. Sie haben wesentlich zur Realisierung der beiden Projekte beigetragen, sei es durch großzügige finanzielle Förderungen oder durch Ihre Bereitschaft, für Interviews zur Verfügung zu stehen. Dafür möchte ich Ihnen im Namen unserer Arbeitsgruppe sehr herzlich danken.

Nunmehr stehen Film und Ausstellung Schulen, aber auch einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Unter dem Link https://youtu.be/pcVOABt1emU können Sie den Dokumentarfilm abrufen. Die Ausstellung mit Begleitmaterial kann im Archiv der Gemeinde Tostedt entliehen werden.

Das „Stolperstein-Projekt“ in der Samtgemeinde Tostedt ist noch nicht abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird es weitere Verlegungen geben, die ebenfalls dokumentarisch begleitet werden sollen.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Falke

Broschüre der Samtgemeinde Tostedt

Mitten unter uns

Begleitbroschüre zur Ausstellung

Übersicht der verlegten Steine

Boleslaw Marzec

Stolperstein in der Schützenstraße 24 (Rathaus), Tostedt

* 24.04.1916 in Narawuanka, † 05.12.1940 in Todtglüsingen

Boleslaw Marzec war als Zwangsarbeiter bei einem Landwirt in Heidenau eingesetzt. Dort lernte ihn die 18-jährige deutsche Landarbeiterin Anna Riepshoff kennen.

Im Juni 1940 wurde beobachtet, wie das Paar sich in einer Kammer traf. Sie wurden denunziert und verhaftet. Beide kamen zunächst in das Gestapo-Gefängnis nach Lüneburg.

Boleslaw Marzec wurde am Mittag des 5. Dezember 1940 in der Todtglüsinger Heide unter anderem in Anwesenheit von Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, dem Leiter der Gestapo-Dienststelle in Lüneburg, erhängt. Zur Hinrichtung mussten auch die im Marinedepot Todtglüsingen arbeitenden 75 Polen erscheinen. Die Vollstreckung des Todesurteils sollte ihnen als abschreckendes Beispiel dienen. Die Beteiligten wurden von Dr. Hoffmann zum Stillschweigen verpflichtet.

Anna Riepshoff wurde nach einem weiteren Gefängnisaufenthalt in Hamburg in das KZ Ravensbrück eingeliefert und von dort im April 1943 entlassen. Ein von ihr gestellter Wiedergutmachungsantrag wurde 1956 abgelehnt. Sie starb 2009.

Anna Riepshoff

Stolperstein in der Schützenstraße 24 (Rathaus), Tostedt

* 30.04.1922 in Burgsittensen, † 16.02.2009 in Buchholz

Boleslaw Marzec war als Zwangsarbeiter bei einem Landwirt in Heidenau eingesetzt. Dort lernte ihn die 18-jährige deutsche Landarbeiterin Anna Riepshoff kennen.

Im Juni 1940 wurde beobachtet, wie das Paar sich in einer Kammer traf. Sie wurden denunziert und verhaftet. Beide kamen zunächst in das Gestapo-Gefängnis nach Lüneburg.

Boleslaw Marzec wurde am Mittag des 5. Dezember 1940 in der Todtglüsinger Heide unter anderem in Anwesenheit von Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, dem Leiter der Gestapo-Dienststelle in Lüneburg, erhängt. Zur Hinrichtung mussten auch die im Marinedepot Todtglüsingen arbeitenden 75 Polen erscheinen. Die Vollstreckung des Todesurteils sollte ihnen als abschreckendes Beispiel dienen. Die Beteiligten wurden von Dr. Hoffmann zum Stillschweigen verpflichtet.

Anna Riepshoff wurde nach einem weiteren Gefängnisaufenthalt in Hamburg in das KZ Ravensbrück eingeliefert und von dort im April 1943 entlassen. Ein von ihr gestellter Wiedergutmachungsantrag wurde 1956 abgelehnt. Sie starb 2009.

Rosette Dörnbrack

Stolperstein in der Bahnhofstraße 35, Tostedt

* 01.06.1883 in Tostedt, † 07.05.1966 in Rotenburg/Wümme

Rosette Dörnbrack war die älteste Tochter von Carl Blumann, einem geachteten Tostedter Bürger, und Henriette Goldmann. Ihre drei jüngeren Schwestern zogen bald aus Tostedt fort, doch Rosette blieb und heiratete den protestantischen Landmaschinenhändler Wilhelm Friedrich Dörnbrack.

Warum Rosette während der NS-Zeit ein relativ unbehelligtes Leben führen konnte, ist heute unklar. Ein gewisser Schutz könnte in der sog. „Mischehe“ mit ihrem „deutschblütigen“ Ehemann bestanden haben. Sie entging lange Zeit ihrer Verhaftung, anders als ihre drei Schwestern Ida, Helene und Else. Diese wurden 1941 von der Moorweide in Hamburg aus ins Ghetto Minsk gebracht, wo sie ermordet wurden. Auch Rosettes Tante Selma Blumann war 1942 in Theresienstadt getötet worden.

Am 23. Februar 1945 sollte Rosette Dörnbrack ebenfalls de-portiert werden. Der Tostedter Arzt Dr. Pieper schrieb sie transportunfähig und rettete ihr so vermutlich das Leben. Rosette Dörnbrack starb 1966 in Rotenburg/Wümme.

Auch die Kinder von Rosette und Wilhelm Dörnbrack litten unter dem NS-Regime. Die Tochter Erika emigrierte Ende der 1930er Jahre nach England und konnte so dem Holocaust entkommen. Der Sohn Karl-Günther musste sein Medizin-Studium auf Druck des Regimes abrechen und floh 1942 nach Schweden; nach dem 2. Weltkrieg kam er nach Deutschland zurück. Dem jüngsten Sohn Heinz wurden Abitur und Studium wegen seiner jüdischen Mutter verwehrt; 1943 erhielt er die Aufforderung sich im KZ Neuengamme zu melden, entzog sich ihr aber durch Flucht und Untertauchen und überlebte so ebenfalls den Holocaust.

Selma Blumann

Stolperstein Unter den Linden 39, Tostedt

* 16.07.1882 in Tostedt, † 15.11.1942 in Theresienstadt

Nach den bekannten Unterlagen war Selma Blumann, eine Tochter von Moses Blumann, ledig. Mit einem „Alterstransport“ wurde sie am 6. August 1942 nach Theresienstadt gebracht.

Elise Sandell, geb. Blumann, machte sich nach Ende des Krieges auf die Suche nach ihrer älteren Schwester Selma. Elise hatte im Jahr 1933 den Londoner Edward Sandell geheiratet und war von Großbritannien 1938 in die USA ausgewandert. Von dort aus unternahm sie mehrere Versuche, ihre Schwester ausfindig zu machen, von der sie zuletzt im Juli 1942 einen Brief bekommen hatte. Erst im Jahr 1947 bekam sie die Nachricht, dass ihre Schwester bereits im November 1942 im KZ Theresienstadt ermordet worden war. Auf der Sterbeurkunde von Selma Blumann ist als Todesursache Lungenentzündung angegeben.

Familie Rosen

Stolpersteine in der Poststraße 62/64, Tostedt

Lazarus Rosen und seine Ehefrau Emma († 1926) zogen mit ihrer erstgeborenen Tochter Martha um 1892 von Mönchengladbach nach Tostedt. Weitere sieben Kinder wurden in Tostedt geboren; die kleine Lilie verstarb bereits 1901 im Alter von einem Jahr, der Sohn Siegfried fiel im 1. Welt-krieg als Soldat in Russland.

Die anderen Familienmitglieder wurden fast vollständig im Holocaust ermordet. Lediglich Rudolf Rosen gelang 1936 die Flucht nach Neuseeland. Seine Schwester Adele überlebte ebenfalls.

Die Familienmitglieder zogen vor dem 1. Weltkrieg nach Altona und Hamburg. In der NS-Zeit emigrierten sie in die Niederlande und wurden von dort deportiert. Der Familienvater Lazarus Rosen starb 1943 in Auschwitz. Ein Stolperstein in Amersfoort in den Niederlanden erinnert an ihn. Vier seiner Töchter erhielten nun ebenfalls Stolpersteine.

Martha Rosen

* 05.05.1891 in Mönchengladbach, † 09.07.1943 in Sobibor

Martha Rosen heiratete 1920 in Berlin Walter Hecht, 1922 wurde die Tochter Ursula geboren. Im Juni 1941 war die kleine Familie in Bussum in den Niederlanden gemeldet, ab 1943 in Amsterdam. Es ist nicht bekannt, wann sie deportiert wurden. Martha und Walter Hecht starben im Juli 1943 im Vernichtungslager Sobibor. Die Tochter Ursula wurde im Januar 1944 im KZ Auschwitz umgebracht.

Erna Rosen

* 08.09.1893 in Tostedt, † 31.01.1944 in Auschwitz

Erna Rosen heiratete wie ihre Schwester Martha im Jahr 1920 in Berlin. Ihr Ehemann Erich Julius war der Bruder von Walter Hecht. Das Ehepaar emigrierte in die Niederlande und war zuletzt in Amsterdam gemeldet. Am 28.11.1942 wurden sie in das Lager Westerbork eingeliefert und im März 1943 nach Vught gebracht. Am 15.11.1943 erfolgte der Transport nach Auschwitz. Beide kamen im Januar 1944 im KZ Auschwitz um.

Olga Rosen

* 01.01.1895 in Tostedt, † 21.10.1944 in Auschwitz

Wie ihre Schwestern emigrierte Olga Rosen mit ihrem Ehemann James Heilbut und dem gemeinsamen Sohn Erich Werner (* 1924) in die Niederlande. Nach mehreren Umzügen wurden sie am 28.11.1942 in das Lager Westerbork ein-geliefert. 1943 wurde das Ehepaar nach Theresienstadt gebracht. Der Sohn kam Anfang 1944 ebenfalls dorthin. Am 19.10.1944 folgte die Deportation der Familie nach Auschwitz. Alle drei kamen im KZ Auschwitz um.

Käthe Rosen

* 25.05.1904 in Tostedt, † 17.09.1943 in Auschwitz

Käthe Rosen heiratete 1929 Max Frankenstein. 1931 wurde die Tochter Ingrid in Berlin geboren. Nach ihrem Aufenthalt in den Niederlanden und der Deportation wurden Mutter und Tochter im September 1943 im KZ Auschwitz ermordet, Max Frankenstein starb dort im Januar 1944.

Olga Rosen

Friedrich Meyer

Stolperstein in der Poststraße 1, Tostedt

* 03.06.1892 in Tostedt, † 11.08.1941 im KZ Sachsenhausen

Der Kaufmann Friedrich Meyer wurde wegen seiner Homosexualität am 3. April 1937 in das KZ/Polizeigefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel eingeliefert und am 15. Juli 1937 wieder entlassen. Für das Jahr 1938 sind weitere Inhaftierungen im KZ Fuhlsbüttel belegt.

Eine erneute Einlieferung zur Untersuchungshaft im KZ Fuhlsbüttel erfolgte am 16. März 1939. Am 26. April 1939 wurde er zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen „widernatürlicher Unzucht“ verurteilt.

Von Fuhlsbüttel aus wurde er am 3. Juni 1939 zur weiteren Strafverfolgung in das Strafgefangenenlager Rodgau, Lager II, in Oberroden bei Darmstadt überführt, wo er Schwerstarbeit leisten musste. Vorübergehend befand er sich 1940 im Außenlager Schlitz in Hessen.

Am 28. September 1940 wurde er aus der Haft entlassen und wahrscheinlich im November 1940 in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Hier erhielt er die Häftlingsnummer 34552. Wegen einer Erkrankung kam er am 3. Juli 1941 in das Häftlingskrankenrevier, in das er erneut am 10. August 1941 verlegt wurde. Hier starb er am 11. August 1941. Als Todesursache wurde Herz- und Kreislaufinsuffizienz wegen einer doppelseitigen Lungentuberkulose angegeben.

Wilhelm Bellmann

Stolperstein in der Hollenstedter Straße 6, Heidenau

* 25.12.1888 in Avensen (jetzt Heidenau),

† 10.02.1940 im KZ Sachsenhausen

Wilhelm, genannt Willi, Bellmann muss eine besondere Rolle in Heidenau gespielt haben: So hat er mehrere landwirtschaftliche Fach-schulen besucht und war mehrfach im Ausland unterwegs. Zu einer Kur soll er sich in Italien aufgehalten haben. Zudem hatte er den ersten Traktor im Dorf, ein Auto, eine Schrotmühle, Telefon und ein Grammophon. Er legte Versuchsfelder und einen Landschaftspark („Luna-Park“) an. Wegen seines Auftretens und seiner oft noblen Kleidung wurde er „Prinz Bellmann“ genannt.

Sein Hof wurde unter Zwangsverwaltung gestellt. Jahrelang lieferte er sich erbitterte Auseinandersetzungen mit der Jus-tiz. Eine etwa 400 Seiten umfassende Akte zeugt von diesen Vorgängen.

Ihm wurde die Äußerung gegenüber einem Nachbarn, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei, zum Verhängnis. Der Nachbar meldete dies dem Dorfpolizisten, der wiederum die Gestapo in Lüneburg informierte. Willi Bellmann wurde von Gestapo-Beamten abgeholt und am 11. September 1939 in das KZ Sachsenhausen als Schutzhäftling eingeliefert. Hier verstarb er am 10. Februar 1940 an Lungentuberkulose.

Per Post erhielt seine Familie seine Urne. Die Beisetzung erfolgte auf dem Heidenauer Friedhof.

Boleslaw Zimakowski

Stolperstein an der Ecke Hauptstraße/Poststraße 8

(hinter dem Findling), Heidenau

* 18.05.1909 im Kreis Nessau, † 27.10.1942 in Heidenau

Als Zwangsarbeiter musste er bei einem Heidenauer Landwirt arbeiten. Im Spätsommer 1942 wurde er wegen eines Konfliktes mit dem Hofinhaber zunächst eine Nacht im Heidenauer Feuerwehrgerätehaus eingesperrt und am Folgetag in das Gestapo-Gefängnis Lüneburg gebracht. Dort wurde er zum Tode verurteilt und am 27.10.1942 links am Weg nach Hollinde gehängt. Weitere polnische Zwangsarbeiter mussten bei der Hinrichtung anwesend sein, um ein Exempel zu statuieren.

Tadeusz Forys

Stolperstein am Platz Ecke Hauptstraße/Poststraße, Otter

* 13.07.1922 in Tschenstochau (Częstochowa),

† 06.05.1945 in Otter

Am Nachmittag des 6. Mai 1945 geriet Tadeusz Forys am Ortsausgang von Otter in eine Auseinandersetzung mit drei durchziehenden Wehrmachtssoldaten in Zivil. Zum Hergang geben unterschiedliche Quellen widersprüchliche Auskünfte. Unbestritten ist aber, dass es zu einem Handgemenge kam, in dessen Verlauf er tödlich mit einem Messer verletzt wurde. Seine Sterbeurkunde benennt als Todesursache „Ermordung“. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Tostedter Friedhof.

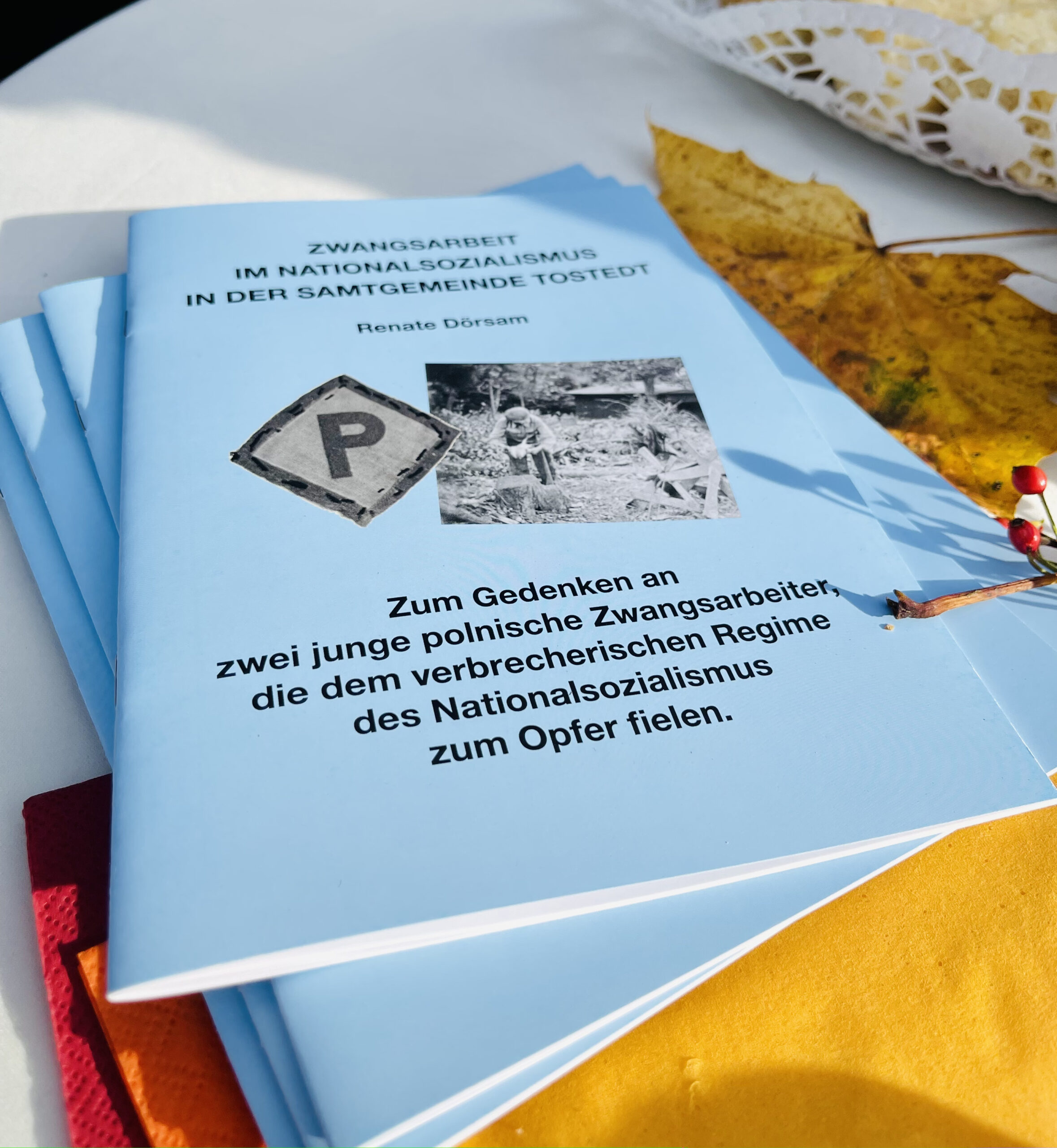

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in der Samtgemeinde Tostedt

Diese Broschüre wurde von Renate Dörsam verfasst und wurde von Herrn Dr. Peter Dörsam neu aufgelegt. Einzelne Exemplare liegen in der Bücherei in Tostedt aus. (Stand 2022)

Stolpersteine reinigen / Anleitung

An dieser Stelle möchte ich auf dieses Video hinweisen. Jeder von uns kann diesen Stolpersteinen die entsprechende Wertschätzung entgegenbringen und mit einer Paste und einem kratzfreien Schwamm die Stolpersteine zum Erstrahlen bringen. (Link zu Amazon)